江绪林博士告别仪式上的悼词

江绪林博士告别仪式上的悼词

有一次问及他为何情绪又低落了,绪林说他只是“胡思乱想”而已,不愿深谈。临别时我对他说,“no matter what, I’ll always be there for you”(我觉得有些话用英文听上去不那么“肉麻”),他很郑重地回应说“知道的”。自此之后,我以为我们之间有一个默契的约定:你守着自己的“小木屋”独自面对内心世界,但要是小木屋“失火了”,你应当及时让我知道,而我可以闯入救急。我曾经确信,绪林不会不顾这个约定而贸然行事。以前有过几次,发现他流露出悲观低落的情绪,我就会适度干预,他并不反感,还会反过来宽慰我说“别担心,没事的”,说自己“只是胡思乱想一下”就会过去的,诸如此类。而那几次情况都“转危为安”了。其他的朋友可能也有类似的经历。有时候在他微博中一些朋友善意的劝解留言,也会帮助他走出一时低落的情绪。所以事发的那天下午,虽然他一直不接电话,但几次回复了我的短信,我以为最后还是能化险为夷……。可是我错了!当知道他如此决绝走上不归之路的时候,我无比震惊,一时间悲痛与失望交加:“绪林,我们不是说好的吗?你怎么就背弃了我们之间的约定啊?!”。人的自我确信是多么不可靠,又是多么可鄙的`自不量力。作为基督徒,绪林违背了他本该信守的宗教规条,他和我之间的默契约定又何足挂齿?

那么,绪林的孤独和焦虑究竟是什么呢?以至于他最终走得如此决绝?是“抑郁症”吗?绪林长达多年反复出现的情绪低落、失眠和轻生念头,似乎符合典型的临床症候。可是我一直在回避这个词。觉得这个词太轻巧了,太方便地打发了一切,它抹去了绪林复杂而又深不可测的心灵孤独,也免除了我们所有的负担和愧疚。但今天,我愿意重新看待这个问题。在和绪林的交谈中,只有一次,我小心翼翼地暗示他应该寻求专业心理医生的帮助。但这个令人不安的话题断断续续地难以持续,随后就转变为哲学化的谈论。心理咨询行业是现代性的发明,是将道德、价值和信仰的危机完全化约为技术性的心理问题,这是逃避和扭曲,而不是在真正面对深刻的人性问题。我和他都熟知这种观点,这背后有大思想家的背书,我们甚至都不用提海德格尔或者福柯的名字。那一次我迎合了绪林,错过了一次机会。因为我们都不愿意在海德格尔和福柯的基调之下讨论人生。但现在回想起来,这是何等的虚荣!如果那些永恒的哲学与宗教的大问题终究需要无尽的探索,而焦虑和孤独又危及着生命,为什么我们不能放下架子来寻求专业心理技术的帮助而要傲慢地鄙夷它?的确,心理治疗或许只能缓解而不能解决人生的终极问题,但至少可能给我们更多迂回周旋的时间,或者能改换一种心境,让我们能重新上路探寻那些永无解答的奥秘,包括加缪所谓的“唯一严肃的哲学问题”。

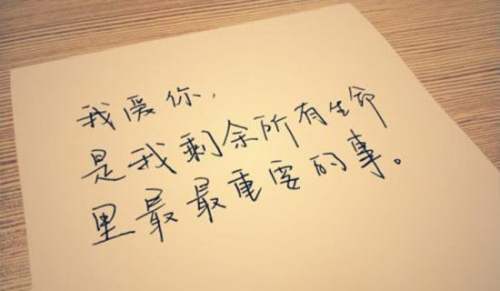

绪林的气质中惊人地缺乏周旋、、妥协和迂回的现实主义态度。他渴望的理想之光如此夺目,以至于自己被屡屡灼伤。他为自己确立的标准,无论是道德的、学术的还是信仰的标准,都如此之高,而对自己的反省又太过真诚和深切,近乎苛刻。在这样的标准下,他时常感到自己(用他自己的话说)在道德上是“卑下的”,在学术上是“平庸的”,在信仰上也是“未曾虔信”。他从来没有真正接纳自己,接纳如其所是的自己。他的自我搏斗和挣扎惊心动魄,直至精疲力竭也未能与自己和解。最终,他将死亡视为“生命最后的庇护所”,选择以生命的决然中断来安顿自己。

今天来这里送别的有许多年轻的学生,其中有不少受到过绪林理想主义气质的感召。我想在此诚恳地忠告孩子们:理想主义是可贵的,但健全的现实感以及审慎、妥协甚至迂回的精神也同样是可贵的品质,也同样有古典思想的渊源。追寻理想的道路漫长,请珍惜自己的生命。我们走得慢,才能走得更远。但在另一面,对于精明于功利、甚至老谋深算的流俗风气,绪林的真诚与理想主义气质是一道格外刺目的警策光芒。同时,绪林的经历也启发我们,在一个有原子化个人倾向的社会中,尊重和包容是必要的,却仍然是不够的,友爱与团结也弥足珍贵。我们不仅需要专业同行的讨论群组,我们还应当寻求一种更为积极热忱的精神、智性和友爱的共同体。

因此,绪林留下的不只是忧伤的悲剧,或者说这悲剧本身蕴涵着丰厚的启迪,让人想起诗人海子的经历。绪林的命运是这个世俗时代的一个偏执却不容忽视的精神判词,也是横陈在求真向善的理想主义者面前的一个硕大问号。纪念他的不只有今天聚集在这里的人们。这些天还有人民大学和北京大学的学友,还有各处发起的追思会。而在短短几天之内,网络上纪念和思考的文章陆续不绝。这足以证明,对于我们(他的学生、同事、师长和朋友)而言,绪林的生命、他的书写和未竟的思考,是一份值得珍存和深思的丰富遗赠。绪林在早春离去,却留下整整一个秋天的果实,让我们在日后的岁月中品尝与回味,在缅怀与思考的心田里萌发新芽。对于绪林,这是一份迟来的亲密,或许他会嫌过于隆重了。绪林,愿你的在天之灵接受人们心中善意与温情,愿你最终得以慰藉,并再次露出你那孩子般呆萌的微笑。绪林,愿你安息。